侵犯公民个人信息犯罪被称为网络犯罪的“百罪之源”,由此滋生了电信网络诈骗、敲诈勒索、绑架等一系列犯罪。潘律近几年代理了多宗新型网络犯罪案件,其中大部分涉及侵犯公民个人信息犯罪。在对办案手记进行整理的基础上,作此文。

随着移动网络应用(App)技术的飞速发展,人民群众获得了生活便利,但是随之而来的信息安全风险也不容忽视。

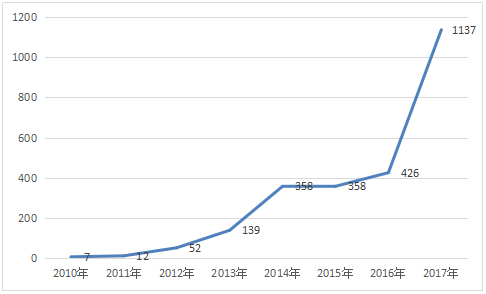

全国人大常委会于2009年通过的《中华人民共和国刑法修正案(七)》确定了出售、非法提供公民个人信息罪和非法获取公民个人信息罪,2015年通过的《中华人民共和国刑法修正案(九)》确定了侵犯公民个人信息罪。随着上述刑法修正案的通过及施行,侵犯公民个人信息犯罪的数量也得以统计。通过对中国裁判文书网的公开文书进行统计,不难发现侵犯公民个人信息犯罪的数量呈快速上升趋势。

侵犯公民个人信息犯罪呈快速上升趋势,而由此带来的电信网络诈骗、敲诈勒索、绑架等一系列犯罪作为下游犯罪更是层出不穷。

在这一现实背景下,《中央网信办、工业和信息化部、公安部、市场监管总局关于开展App违法违规收集使用个人信息专项治理的公告》于2019年1月23日正式发布并实施。其中明确“公安机关开展打击整治网络侵犯公民个人信息违法犯罪专项工作,依法严厉打击针对和利用个人信息的违法犯罪行为。”

为此,市场监管总局、发展改革委、工业和信息化部、公安部、商务部、海关总署及网信办联合发布《关于印发2019网络市场监管专项行动(网剑行动)方案的通知》并在全国范围内开展网络犯罪专项打击行动。笔者也作为辩护人参与了多宗新型网络犯罪案件的辩护工作,其中大部分涉及侵犯公民个人信息犯罪。

侵犯公民个人信息犯罪的行为人诸如非法获取、窃取、买卖、出售或者提供公民个人信息的行为往往是通过互联网信息网络进行的,因此具有很强的网络犯罪特性。结合办案实际,围绕着侵犯公民个人信息犯罪的犯罪构成要件、网络犯罪特性及类案特点,笔者总结分析出以下类案特性及辩护要点:

行为主体往往使用网名代替真实身份,且网名可以常常更换,导致查明具体行为的现实主体存在一定的困难。同时,侵犯公民个人信息犯罪多名行为人之间或者上下游犯罪行为人之间的联系多为单线联系,且关联性较弱,给证据链的构建带来一定的困难。

侵犯公民个人信息的行为人往往使用微信、支付宝、QQ等多个社交平台获取或发布信息,与其他行为人或上下游行为人取得联系,而且常见单个平台多个注册账号,网名时常更换的情况。在辩护实践中,笔者甚至遇到过证人证言:“我一直认为这两个不同网名的账号是同一个人,但是不能肯定”的事实存疑的情况。因此,可以对证明对象涉及行为主体的证据材料作重点质证。根据《最高人民检察院关于印发<检察机关办理侵犯公民个人信息案件指引>的通知》(以下称《指引》)的证据审查要点,证明出售、提供行为的证据包括远程勘验笔录及QQ、微信等即时通讯工具聊天记录、论坛、贴吧、电子邮件、手机短信记录等电子数据,证明犯罪嫌疑人通过上述途径向他人出售、提供、交换公民个人信息的情况。并对公民个人信息贩卖者、提供者、担保交易人及购买者、收受者的证言或供述等作整理、分析。因此,围绕微信、QQ等平台的聊天记录中的网名对应的不用主体身份,通过分析、比对各犯罪嫌疑人、被告人以及证人对聊天记录所作辨认笔录,可以有针对性地对聊天记录中无法明确的主体进行列表整理、比对,作充分的分析,进而对证据的关联性提出异议,最终提出综合全案证据,不能排除合理怀疑的辩护意见。

行为人获取公民个人信息的终端渠道多样化,其中有两种典型渠道:一种是利用工作便利获取公民个人信息,例如最高检发布的典型案例“上海市疾病预防控制中心工作人员韩某利用工作便利侵犯公民信息案”、“厦门某信息技术服务公司郭某某侵犯公民信息案”、“河北省高邑县王同庄派出所民警籍某某侵犯公民信息案”等案件;另一种是利用黑客技术入侵计算机信息系统获取公民个人信息,例如最高检发布的典型案例“张某某、姚某某侵犯公民个人信息案”及最高法发布的典型案例“杜天禹侵犯公民个人信息案”。

在最高法及最高检发布的类案典型案例中,上述两种渠道的案件几乎占据“半壁江山”,因此存在作类案分析的必要性。作为获取公民个人信息的两种典型的终端渠道,利用工作便利获取公民个人信息以及入侵计算机信息系统获取的共同特点在于其行为人的主体身份。其中,利用工作便利获取公民个人信息的类型案件中,行为人均为掌握公民个人信息平台入口的公职人员或者在工作中可以采集不特定人群信息的企事业单位人员。在入侵计算机信息系统获取公民个人信息的案件中,行为人常常是计算机的专业人员,配备专门的黑客电子设备。

根据上述特点,在利用工作便利获取公民个人信息的类型案件中,笔者认为行为人的职务系统账号操作记录、浏览记录以及围绕职务系统的被告人供述及证人证言可以作为辩护的切入点。值得注意的是,依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第八项的规定,将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人,属于加重情节,因此应当重点将职务系统中的操作记录、浏览记录与起诉的公民个人信息数量进行严格比对,确认是否存在重复计算的问题。

在入侵计算机信息系统获取公民个人信息的案件中,应当重点把握行为人技术人员的特点,可以对反映其过往从事计算机技术方面的经历进行考察,分析其主观心理。更为重要的是,在审查证据时着重对扣押、封存电子数据原始存储介质(包括个人电脑、智能手机、U盘等)进行分析、质证。其中,电子数据证据的采集证据具有完整、严谨的法定流程,将在下文作详细分析。

行为人获取公民个人信息的渠道除了上文提及的两种典型的终端渠道外,大部分的渠道为购买,且往往通过互联网信息系统进行多次转卖,因此往往存在卖方及买方身份同时存在于同一主体,因此从上家购买的公民个人信息数量与向下家出售或提供的公民个人信息数量在统计上可能存在重合。

行为人非法获取、窃取、买卖、出售或者提供的公民个人信息数量作为侵犯公民个人信息罪的定罪量刑的关键,必须作为类案辩护的重中之重予以重视。

依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条:

非法获取、出售或者提供公民个人信息,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”:

(三)非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的;

(四)非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健康生理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的;

(五)非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的;

(六)数量未达到第三项至第五项规定标准,但是按相应比例合计达到有关数量标准的;

可见,侵犯公民个人信息的定罪量刑不仅要统计非法获取、出售或者提供公民个人信息的数量,更要对具体公民个人信息的类型进行分类、分析,再进行统计。因此,在辩护实践中,笔者常常通过比对在各种电子数据载体中记载或者职务系统中操作记录、浏览记录中的具体公民个人信息内容及行为人提供给他人的公民个人信息内容,重点审查两者之间的差异性,有可能取得精准、有效的辩护效果。具体而言,无论是利用工作中的职务系统获取还是利用黑客技术入侵计算机信息系统,其获取的信息往往具有多种类型,包括《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第三项第四项的信息,但是其提供给他人的信息有可能是简略的,在笔者辩护实践中甚至曾遇到仅向他人提供姓名及照片的案例。但是,在下游犯罪中,他人可能利用行为人提供的姓名及照片,通过新型计算机软件在社交平台等进行人脸识别,从而获取他人的交易信息、行踪轨迹等数据。在这种情况下,行为人提供的 公民个人信息是否属于“可能影响人身、财产安全”的信息,在不断变化的司法实践中,值得辩护人予以关注。

行为人在信息网络上通过各种方式获取公民个人信息后,往往通过多种数字存储方式进行数据备份,以防丢失。在笔者办案过程中发现行为人往往会同时把公民个人信息在线存储于多个云端、网盘中,同时会把数据下载至个人电脑、个人智能手机、U盘中。

依据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》(法发〔2016〕22号),电子数据的收集、提取,均须依据法定的程序进行。在辩护实践中,笔者发现由于取证压力大、时间紧,侦查机关在取证及电子数据证据固定的过程中时常简化法定流程,导致证据材料尤其是电子数据证据材料的取证过程中缺乏程序性文书材料。因此,笔者认为对于电子数据收集、提取、固定等过程中的程序文件是否合法合规,应当作为证据审查、质证的重中之重。实际上,在笔者辩护实践中,多次通过这种方式取得良好的辩护效果。

侵犯公民个人信息犯罪的行为人获取收益的方式较少通过其个人或他人的银行账户,往往通过第三方支付平台(常见平台为微信、支付宝)收取款项,带来三个特点:

首先,由于前述行为人买卖主体重合的特性,行为人账户的收支行为均比较频繁且琐碎。

其次,微信及支付宝账户款项收支对象往往显示网名而非真实主体身份,且非常庞杂。

最后,行为人的银行账户、微信、支付宝账户往往用于日常生活,并非单独用于违法犯罪活动的专用账户。因此,账户内收支主体是否属于侵犯公民个人信息罪的涉案主体往往难以分辨。

依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条,非法获取、出售或者提供公民个人信息,违法所得达五千元以上,应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”;违法所得达五万元以上,应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节特别严重”。

因此,围绕行为人银行账户、微信、支付宝等平台的交易记录进行质证,也是侵犯公民个人信息犯罪辩护的关键之一。通过分析侵犯公民个人信息犯罪中行为人交易主要平台为微信、支付宝等网络交易平台的特点,可以做有针对性的质证。

在辩护实践中,笔者会将行为人的银行账户、微信、支付宝账户中的交易 记录进行列表,将其中频繁交易、金额较大的账户进行统计、分析,并特别留意这些账号是单向转出、转入,还是双向交易,并与犯罪嫌疑人、被告人进行充分的交流、核对。更为重要的是,前述统计列表可以与微信、QQ等社交平台聊天记录、被告人供述、证人证言等作对比分析,以此突破证据链条的完整性,从而提出精准的有效的辩护。

以上辩护要点均系笔者通过辩护实践总结得出,如有偏颇、错漏之处,欢迎交流、指正。